。

它的来路,便是往昔被称作国军第六大主力的那支队伍,即五十二军。

。

一、五十二军的往昔与今时五十二军,它有着独特的发展历程。从诞生之际开始,历经了诸多风雨和变革。在历史的长河中,五十二军留下了属于自己的痕迹。它的故事充满了曲折与传奇,见证了时代的变迁和历史的演进。无论是过去的岁月,还是当下的时光,五十二军都有着不可忽视的存在意义。

国军第五十二军,并非位列国军五大主力之中,然而,论及它的过往历史以及战斗实力,实际上和五大主力相较,是能够相抗衡的。

五十二师的最早起源是国民党军中央军校教导师,在这个部队里,张治中、蒋介石极为器重的爱将汤恩伯,有着黄埔一哥之称的关麟征,被称为国军第一名将的杜聿明,都曾担任过军长、师长或旅长之职。

五十二军在国民党军队的派系分野里别具一格,何应钦、关麟征、杜聿明等大佬都对它产生过影响,而蒋介石对它的控制相较而言最为严格。该军的顽固性和反动性与五大主力如出一辙,没有丝毫差别。

在东北战场上,这个军可谓是凶悍异常。其麾下的各师,尽管屡屡遭到东北野战军的沉重打击,其中起家部队25师甚至被歼灭了两回,也重建了两回,但气焰始终张狂不已。而其他的师,像第2师、195师、暂编58师,也都曾被全部消灭。

在辽沈战役接近尾声之时,唯有第 25 师在军部的引领下,从营口撤离东北。这支队伍竟成了整个东北战场上,唯一一支建制还算完整的部队。

要知道,国民党军在东北的众多主力部队,像新一军、新六军这两支绝对的主力军,上到军长,下到伙夫,全都被东北野战军给彻底消灭了,统统落入了我军手中。那这个五十二军又凭啥有本事能够逃脱呢?

五十二军的逃离,是多种因素合力造就的结果。这其中的原因是复杂多样的。多种因素相互交织,共同作用,最终导致了五十二军的逃亡这一情况的出现。可以说,五十二军的逃亡并非由单一因素所致,而是多个方面的原因共同施加影响的产物。

杜聿明在其中付出了努力并进行了筹谋,而与此同时,我军方面也出现了一些失误。

杜聿明实乃奇才,在国民党军黄埔一期生里是最为出众的将领。倘若此人早早能为我党效力,起码会与他的一期同学陈赓不相上下,甚至有可能比陈赓还要出色,这都是说不准的事儿呢。

五十二军能够从营口逃脱,他在其中发挥了不小的作用。

1948 年 10 月,锦州落入解放军手中后,国民党军想要经陆路撤回关内的想法已然破灭。蒋介石竟动用飞机,将杜聿明从徐州战场强行“拽”了出来,命令他前往东北,指挥部队撤离。

杜聿明陷入了两难的困境,这是为啥呢?卫立煌坚决地守着沈阳,丝毫不理会老蒋让他去收复锦州的命令。而蒋呢,固执地非要打通锦州通道,想让全军撤回关内。

局面陷入僵持,蒋介石无可奈何,只得另寻他法。他选择避开卫立煌,命令杜聿明前往葫芦岛,担任东北“剿总”前进指挥部司令官,负责指挥东北部队的撤离行动。

杜聿明确实是个能人,抵达东北后,他立马意识到蒋介石所提议的东西对进、重新夺回锦州的想法简直是痴人说梦,想要从陆路推进那是根本不可能的事。

蒋介石质问道:“这条路走不通,那你倒是说说,你能拿出一个怎样的新办法来呢?”

杜聿明构想了一个如同连环套般的计谋。

第一,命令廖耀湘率领的主力部队持续朝着锦州发起攻击并向前推进,装出竭尽全力要收复锦州的态势,以此吸引共军的主力部队前来进行决战。

第二,廖耀湘把他的一部分主力部队派遣向辽南方向行进,想要打通营口港口,其目的是打算从海上实现撤离。

第三,命令五十二军率先攻打营口,以此来为廖耀湘确保退路的畅通无阻。

卫立煌和蒋介石之前相互推诿扯皮,而现在的这位指挥官却截然不同,他的表现才称得上是一个有担当的指挥官该有的样子,这使得手下的将领们觉得有了希望,看到了出路,也找到了办法。

后来,杜聿明沦为俘虏,在功德林接受改造期间,他撰写有关辽沈战役的回忆史料。在其中,他将那几条建议完完整整地记录下来,并且还细致地描述了廖耀湘以及五十二军军长刘玉章的反应情况。

刘玉章情绪激昂地表示,当下在辽南的共军数量较少,攻打营口是完全可行的。

廖耀湘表示,在辽中,当下国军有一个师存在,而盘山的共军数量并不多,至于营口的后路,那是不存在问题的。

在作战会议上,几个人愉快地交谈着,他们的情绪都十分高昂,皆因杜聿明的连环套而感到无比振奋。

大家探讨了一阵子后,还纷纷发起了牢骚,实在无法理解老蒋为何执意要舍弃东北。

杜聿明向廖、刘二位将领做出最后的叮嘱:若有能力作战,那就奋勇一战;倘若无力作战,那就果断撤退。趁着共军尚未留意到营口,赶紧行动起来。

二、毛主席对营口的情况早已了如指掌。营口的一切似乎都在毛主席的洞察之中,他以敏锐的洞察力和深邃的智慧,将营口的种种情况尽收眼底。毛主席凭借着自己的高瞻远瞩,早早地就把营口的情况摸得清清楚楚,没有任何事情能够逃脱他的洞悉。

尤其让伟人无法忍受的,是在攻打营口以封锁东北这件事上。伟人接连四次下达电令,催促东野迅速占领营口,然而,东野最终并未予以执行。此后,伟人对此深感遗憾并懊悔不已,将营口之战的失利视为辽沈战役中一个颇为不小的失误。

10 月 18 日,在东野成功攻克锦州的三天后,伟人向东野发去电报,提醒林罗刘以及东北局。原电报内容较长,在此就不全部记录了。其中厉害的地方有三点:

第一,蒋介石于天津着手征集五万吨的大船,看样子他是打算从营口撤兵呢。

第二点,得赶紧让围困长春的部队里抽调出强劲的纵队,让他们前往辽南地区,把营口的通道给截断。

第三点,当下辽南地区呈现出空虚的态势,这就迫切需要我们迅速调配一个纵队的兵力,让其前往并坚守住营口。

各位可得留意啦!这个重要的时间——10月18日,千万要记住哟!

那杜聿明是在什么时候想出连环套之计的呢?在具有权威性的《辽沈战役:原国民党军高级将领战场记忆》这本书中有所记载,10月20日,杜聿明向蒋介石献出了这一计策。

时间提前了两天呢!

伟人有着非凡的洞察力,竟然精准地识破了在国民党军中算是最为清醒的杜聿明的计策。

在战争中,善于在庙堂之上进行筹划的一方才能取得胜利!不得不对伟人那高远且明智的眼界表示钦佩啊!

然而,东野好像对于这件事并未具备太过敏锐的认知。

林那时可谓忙得不可开交,他正全力调集大量兵力。一方面,在黑山、大虎山那一带布下防线,对廖耀湘进行拦截;另一方面,紧急调动锦州的部队,展开迅猛追击,一心想要将廖兵团彻底消灭,一个都不放过。

这其实不难理解,在东北的国军有两大股主力。其中一股在长春被围困,士兵们个个面黄肌瘦,投降是必然的结局。而另一股则是由廖耀湘指挥的五个军,他们拥有强大的兵力,且依旧具备机动能力。毫不夸张地说,廖耀湘的兵团已然成为东北战场的核心力量。

将强大的兵力投入战斗,竭尽全力去消灭廖兵团,这是理所当然的事情。大军如汹涌的潮水般压上,带着坚定的决心,誓要将廖兵团彻底歼灭,因为这是符合战争逻辑的必然选择,是不可动摇的战略决策,是必须要去完成的战斗使命。

可不能只盯着一点,就把其他的都给忽略掉了呀!

伟人得知林罗刘的部署中,只是专注于廖兵团,而未将营口纳入考虑范围,不由得心急如焚。

在10月19日,我又发出了一份电报,用以提醒林罗刘(这里每次都用林罗刘来指代,其实大家心里都明白,在东北野战军的战场上,指挥权实际都掌握在育容手中)。那时,长春的郑洞国已经同意投降,我们的军队不应把所有力量都集中在北线,而应该分出兵力向南进发,去切断营口。

伟人认为,应当迅速抽调三个纵队安排在沈阳与营口之间,以此防范国军向南逃窜,特别要即刻派遣一个纵队火速占据营口。

林在接到电令后,心中有些迟疑,他清楚确实应该去占领营口。随后,他做出决定,下令让钟伟率领的十二纵以及一兵团下属的几个独立师即刻快速南下。

这事儿真是让人意想不到!走到一半的时候,命令变啦!因为打廖耀湘那边情况紧急,十二纵和几个独立师就不走了,留在原地去围攻廖兵团。而东野司令部参谋处长苏静呢,则带着一个重炮连,前往盘山支援部署在那儿的辽南独立 2 师,打算把营口拿下。

伟人得知此消息后,险些陷入疯狂。短短两天时间,他接连发出了五封电报。一方面,对林罗刘包围廖兵团的部署极力夸赞,称其极为出色;另一方面,他努力压抑着自己的愤怒与困惑,着重提醒必须留意营口,要迅速抢占营口,彻底截断营口。

依旧毫无用处。

林心里很清楚营口的重要性。然而,和廖耀湘兵团那五个军的强大兵力相比,辽南仅有敌军五十二军这一个残军。这其中的轻重之分,但凡正常人应该都能分辨得出来吧?

那咱再来说说,辽南可不是没兵力啊,那儿有一个独立师呢!咱也不指望这个师能把五十二军给消灭掉,但让它拖住五十二军,这总该是没啥问题的吧。

基于这样的一种认知,林将自己的所有精力都倾注在了围歼廖耀湘兵团这件事上。他把所有的兵力都部署在了新立屯、彰武、大虎山、黑山这一带地方。

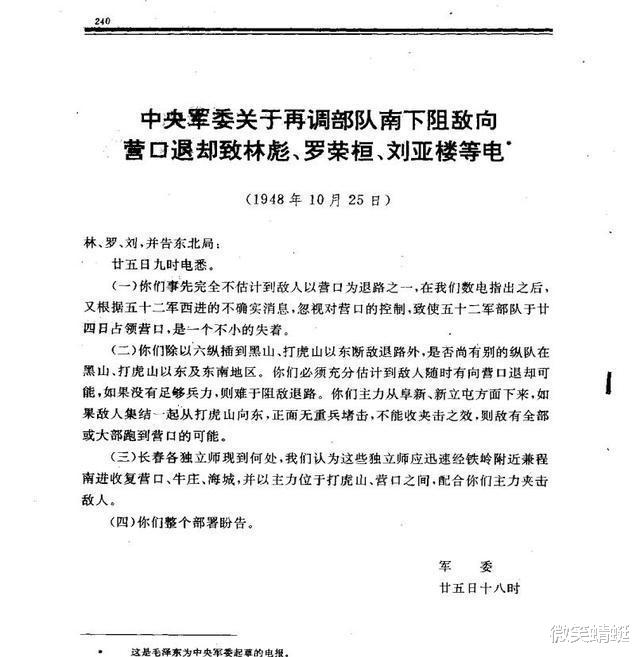

伟人不愿罢休,在10月24日,又一次发出电报,直截了当地表明,一定要掌控营口,将敌人从海上逃跑的路径封堵住。

这封电报可是颇具门道呢。

以往的电报呢,主送对象向来都是林罗刘以及东北局,然而这一回不一样了,变成了林罗以及高伍。以前的电报,林罗刘和东北局总是作为主要接收方,可这次却有所改变,那就是主送人换成了林罗和高伍。

暂且不论高麻子和伍修权,林罗所代表的意义何在呢?没带上刘亚楼,这表明已经不是指挥层面的事了,而是在直接对林罗这两位负责人提出质问,其隐含的意思是,中央军委的命令你们究竟是如何理解以及如何执行的,为何就是不去夺取营口呢?

林回电的内容,更多地是在阐释部队如何对廖耀湘进行包围以及作战的计划,而对于抢占营口这一事项,只是简略提及,未作重点阐述。的确,那时东野已经与廖耀湘兵团展开交锋,一场大战即将上演,林的注意力实在难以从这场激战中转移开来。

这状况搁谁身上,谁能不生气呢?倘若您处在这样的情形之下,能不恼火吗?换做是任何人面对这种情况,恐怕都难以抑制心中的怒火吧!总之,这样的情况,任谁都不可能不愤怒的呀!

伟人恼怒地表示,敌人存在全部或者大部分逃往营口的可能性。

三、五十二军的逃离五十二军啊,就那样从困境中溜走了。他们似乎找到了某个缝隙,趁机摆脱了束缚,成功地实现了逃脱。这一行动,让他们避开了可能面临的困境和危险。然而,这种逃脱并不能改变整体的局势,只是他们在特定情况下的一种选择罢了。

要是依照杜聿明原本的安排,杜聿明得给廖耀湘的后路提供保障,如今廖耀湘被围困,杜聿明应该协助实施救援。然而刘玉章却觉得,廖耀湘那可是有着五个军以及三个骑兵旅的强大兵力,即便如此都抵挡不了共军,自己这一个残军要是送过去,那纯粹是去送死,所以坚决不去救援,就守在营口等待撤退。

。

中央此前针对东北战局下达的指令,始终是要将东北国民党军全部歼灭,绝不能让他们逃窜至华中或华东地区。这是由于在那里也即将展开大规模的战役,而且华中、华东战场的国民党军实力相较我军更为强劲。

在关键时刻,每多投入一个生力军,都可能给全局带来重大影响。回顾后来的战局,我们能够明确地意识到,当粟裕率领华野主力对黄百韬进行包围时,中野更是出动全军主力去包围黄维兵团。这两大野战军着实将兵力运用到了极限,粟裕甚至连总预备队都派出去了,这才好不容易拿下了黄百韬兵团。

此刻,林罗刘正与廖耀湘的十余万大军激烈交锋。倘若从新立屯那一带逃出几个师,与五十二军成功会师,然后逃窜至华中地区,那可就意味着功劳和过错相互抵消了。

101即刻下令让钟伟率领十二纵迅速南下,要求不顾一切地攻打营口。钟伟接到命令后便率部出发,然而上路后才察觉情况不妙,原来从长春到梅河口、清原的铁路都已被破坏,且尚未修复,致使部队无法快速行进——这也是101的一个重大失误之处,起初将钟伟的十二纵留下来,本是想着万一有需要南下时能够乘坐火车。

钟伟那可是急得魂都要飞了,实在没招儿,只好领着部队玩命地跑,径直朝着营口一路狂奔而去。可这么一弄,时间给耽搁了,走了整整5天,才到铁岭,距离营口还有500华里呢,不管怎样都来不及了。

最近还有哪些兵力呢?查看一番部署后发现,邓华的七纵、黄同学的八纵以及詹才芳的九纵刚刚抵达,距离较近。随即下达了坚决的命令,要求部队不得休息,即刻急速行军赶赴营口,必须要将五十二军消灭。

这事儿哪有那么简单啊!想要做到,可不是轻而易举的呀!哪能随随便便就达成呢?这其中的困难和挑战,可不是说说而已。总之,要实现可没那么容易啊!

在最南端的是詹才芳所率领的九纵,他们才从锦州方向抵达新立屯一带,经过连续六天六夜的急行军,战士们已疲惫至极。然而,为了将五十二军歼灭,詹才芳虽心有不忍,但仍坚决地传达命令,让部队继续向着营口急行进军。

战士们在奔跑中争取休息,为避免有人掉队,每个班分到一条大绳,大家依次牵着前行。为了抓紧时间,甚至连坐下吃饭的工夫都省去了,几辆大卡车载着炊事班快速开到队伍前方,做好饭菜后在路边等候,战士们一人捧着一碗,边吃边赶路。

多数战士的脚上都冒出了血泡,可即便如此,大家依旧毅然决然地听从命令,带着那疲惫至极的身躯,向着营口进发。

10月30日下午,九纵25师一路奔波,终于抵达了营口的北郊。在这里,他们的脚步停了下来,带着使命与责任,出现在了这个地方。此刻,营口北郊迎来了九纵25师,这片土地似乎也感受到了一种别样的气息。

您说巧不巧!两边竟然都是第 25 师。这事儿啊,就像是命运特意安排的一场巧合。你瞧,两边的队伍,都是这个 25 师,着实让人惊叹。似乎是有一种特别的力量,让这两个相同番号的师在此时此地相遇,真可谓是无巧不成书啊!

刘玉章这位身经百战的沙场老将,瞅准我军尚未稳固之际,即刻调兵对我军展开反攻。敌 25 师的兵力险些攻至我军 25 师的师部。我军 25 师经过殊死反击,这才好不容易让局面得以稳住。

长途跋涉的军队,早已疲惫不堪,他们在这场较量中,终究难以抗衡那些养精蓄锐的敌人精锐部队。这支疲累的队伍,经过漫长的行军,体力和精力都已消耗殆尽,而敌人的精锐却以逸待劳,占据着明显的优势。如此一来,疲累之师确实无法战胜这样的敌人精锐。

刘玉章极为珍视这宝贵的时间,赶忙安排部队登上船只。他迅速行动,有条不紊地组织着各项工作,力求让部队能够顺利且高效地完成上船这一重要任务,不放过一分一秒,展现出了他的果断与干练。

那时船只紧缺,全员乘船根本不可能。刘玉章心一狠,先把一半人塞进船里,而剩下的那一半人无法上船,他竟将这部分人派去打反冲锋,还哄骗他们说:“后面还有船会来,只要把共军打退了,就能上船,一个都不会落下。”

此刻,九纵的后续两个师也抵达了此地,并全力投入到对营口的猛烈攻击之中。刘玉章原本打算用来反攻的部队,被全部消灭殆尽。

有一万多人登上船逃离了,其中主要是其骨干部队 25 师。这些人如同惊弓之鸟,匆匆忙忙地登上船只,企图远离危险之地。那一万多人的身影,在船上显得有些拥挤,而作为骨干的 25 师,更是这场逃亡中的重要部分。

后来呀,这个师一路逃窜到了上海。在那儿,它和三野展开了一场激烈交锋。紧接着,令人意想不到的是,这个师竟然又完整地逃到了蛙岛。要知道,除了胡琏的部队,就属这个师是唯一能够全建制得以保存下来的军了。

蒋介石特别允许它维持原有的编制体系。

1950 年朝鲜战争爆发之际,蒋介石曾打算对这个军进行改编并予以强化,想要将其派遣到半岛去参与战争。

在过去的七十多年时光里,五十二军遭遇了各种各样的改编以及裁减,以至于到最后,仅仅只剩下了一个 234 机械化步兵旅。这一路走来,五十二军的发展历程充满了波折与变化。

。

那该从哪里去了解呢?

让我们来瞧瞧一则充满趣味的电文吧。

在1948年10月28日这一天,伟人向各大区的负责人发出了一封电报。这封电报承载着重要的信息,它如同一个使命的传递者,将伟人的指示和期望送达各个大区。电文的每一个字都蕴含着深意,旨在引领各大区朝着共同的目标前进。

这封电报挺奇怪的,不论是它出现的时间点,还是其所包含的内容。时间点显得有些诡异,而内容也透着一股古怪劲儿。总之,这封电报在时间和内容方面都让人觉得不太寻常,充满了一种难以言喻的怪异感。

林罗刘发出这样的指示,其实就是想在部队内部敲响警钟,避免部队在成功解放锦州后出现骄傲浮躁的情绪。他们希望通过这种方式,让部队能够始终保持清醒的头脑和严谨的作风,以更好地应对接下来的战斗和挑战。

此电压根儿就不该转给其他野战军,不仅不该转,若是转出去了,那可是会让101脸上无光的。

目的是什么呢?那就是不直接点名地对林罗进行批评,主要针对的是林。这是什么情况呢?在10月28日,林罗没办法派出强大兵力及时抵达营口。虽然伟人没有亲眼看到敌五十二军在营口的实际状况,但他已经预见到我军肯定无法按时赶到营口,也就抓不住那狡猾的五十二军了。

眼睁睁看着敌人溜之大吉,自己却束手无策,这可不是伟大人物应有的做派。伟人绝不会容忍这样的情况发生,他们会积极采取行动,而不是无奈地看着敌人远去却毫无办法。伟人的风范是主动出击,而非被动观望,任由敌人逃脱。

对于那些极具智慧的战略家而言,这是一种令他们颇为不适的感受。

哼,我就批评你们两句,好让我把心里的火气给发泄出来,难道不可以吗?

当然啦,说到底,伟人不过是对林发发牢骚而已,其实并没太往心里去。几十万东北大军都被消灭了,淮海战场的局势也已基本确定,这一小支残军即便匆忙赶到战场,也难以改变什么局面。

然而,伟人的历史视野终究受到彼时历史状况的束缚,他无法预料,也难以想象,在七十多年以后,这支军队竟然的确变成了我军实施登陆作战的巨大阻碍。