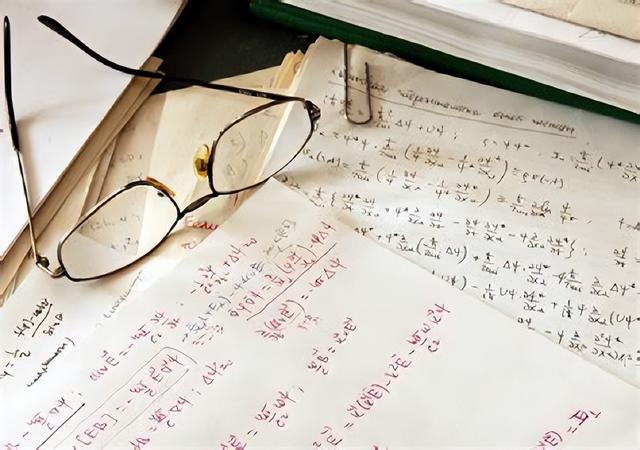

在江苏兴化乡村的晨雾中,一幢灰白小楼静立如初。墙皮斑驳的屋子里,60岁的刘汉清正用布满老茧的手指摩挲泛黄的稿纸,纸页间密布的数字与符号如同某种神秘符咒。

窗外春寒料峭,屋内唯一的电器是台老式电暖器,这是某位听闻他故事的好心人送来的"现代火种"。

这位曾被乡邻称作"文曲星下凡"的哈工大学子,用四十年光阴在数论的世界中弥补自己在现实生活的物资匮乏。

当数字成为致命诱惑

当数字成为致命诱惑1982年的哈工大图书馆,18岁的刘汉清在泛黄的书页间邂逅了陈景润的《哥德巴赫猜想》。那些跳动的数字突然活过来,在他眼前编织出比建筑材料学复杂千倍的密码网。

彼时的大学生活正褪去往日的色彩:建筑力学公式在黑板上跳着枯燥的踢踏舞,同学们在球场上挥洒的汗水蒸腾成青春的水雾,而他像突然失明的人,只看得见数论世界投射在视网膜上的光斑。

这种痴迷带着自毁的狂热。他开始在高等数学的课堂上偷阅数论专著,在应该测量混凝土强度的实验课里演算素数分布规律。当同寝室友抱着热力学课本苦读时,他的枕头下压着写满哥德巴赫猜想的草稿纸。

这种近乎偏执的专注,让他的专业成绩直线下降,到毕业时甚至还有两门专业课没有合格,即使学校愿意为他申请延毕,他依旧不愿意从数论的世界中抽离,于是他选择了退学。

天之骄子坠落轨迹

天之骄子坠落轨迹退学的决定像枚投入平静湖面的石子,在老家引爆了轩然大波。1985年的乡村还没有"脱产追梦"的概念,当21岁的刘汉清背着铺盖卷回家时,迎接他的是母亲欲言又止的泪光和乡亲们的窃窃私语。

在田间地头,他成了反面教材,"读书读傻了"的叹息声里,夹杂着对"知识改变命运"的质疑。

那座承载着家族荣耀的哈工大毕业证,最终变成镜花水月。刘汉清把自己反锁在祖屋,用红砖垒起隔绝世界的屏障。

灶台上永远温着母亲悄悄送来的饭菜,窗台上堆积的演算纸在风中簌簌作响。他像中世纪修道院里的抄经僧,在数字构筑的圣殿里日复一日地劳作,却忘了现实中的身体正在不可逆转地衰败。

被悬置的真理之光1989年的互联网尚处襁褓,刘汉清托人将论文译成英文传到北美高校的服务器时,大概以为真理之光即将穿透云层。

挪威数学家的那封简短问询邮件,成了他生命中唯一一次来自学术界的回响。

当北京大学的潘承彪教授用红笔圈出那个未被证明的关键公式时,他固执地认为这是学术权威的傲慢,却忽略了数学殿堂本就需要用最严苛的砖石奠基。

那些被弟媳付诸一炬的手稿里,或许真的埋藏着未被发现的珍宝。但学术验证需要遵循既定程序,个人化的顿悟与系统化的证明之间存在着难以逾越的鸿沟。

刘汉清用最原始的方式对抗着现代学术体系的规训,这种对抗本身就成了悲壮的寓言——当他在稿纸上写下"1+2"的猜想时,窗外的世界早已进入"1+N"的多元时代。

在低保与尊严间摇摆

在低保与尊严间摇摆如今走进那间堆满演算纸的小屋,会恍惚觉得时间在这里凝固。褪色的哈工大校徽与400元低保金通知单并排躺在桌上,形成诡异的互文。

刘汉清依然保持着知青式的作息:清晨五时起床推导公式,午后用搪瓷缸子泡着浓茶提神,入夜则在台灯下校对手稿。

那些被精心保存的与数学家的往来信件,像褪色的船票,指向永远无法抵达的彼岸。

乡亲们偶尔会在村口看见他佝偻的背影,灰白的头发在寒风中散乱如草。孩子们不再嘲笑这个"数学疯子",反而带着敬畏窃窃私语。

他成了活生生的警示寓言:当理想主义撞上现实铜墙,究竟该保全灵魂还是委身生存?这个哈姆雷特式的问题,在他布满皱纹的脸上刻下最深的沟壑。

夕阳透过窗棂,在刘汉清泛黄的稿纸上投下细碎金箔。他依然相信那些数字里藏着打开平行宇宙的密钥,而门外世界里,春耕的拖拉机正隆隆驶过。

这个在数论迷宫里走失四十年的孤勇者,用毕生演绎了堂吉诃德式的悲壮。

在功利主义盛行的时代,这种纯粹反而成了最稀缺的奢侈品,提醒着我们:有些光,即使微弱,也值得用整个生命去追逐。

参考资料

百度百科——刘汉清